|

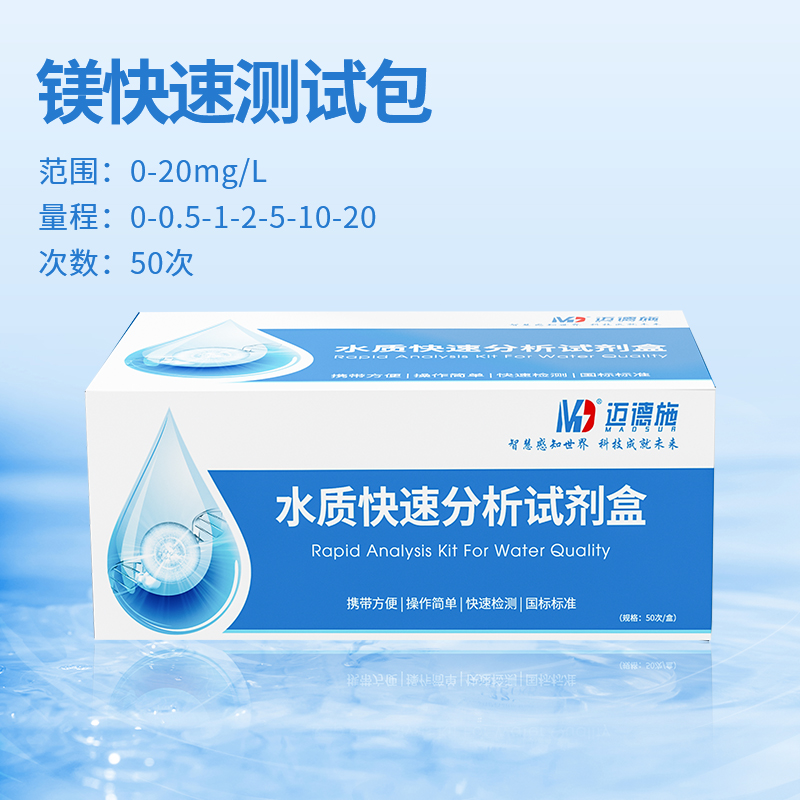

镁快速检测测试包作为便捷的现场检测工具,广泛应用于水质监测、土壤分析、食品加工等场景,能快速判断样品中镁离子的含量范围。许多使用者在使用后会产生疑问:测试包能否清洗后重复使用?事实上,镁快速检测测试包的设计特性和检测原理决定了其重复使用存在较大限制,盲目重复使用可能导致检测结果失真,甚至失去检测意义。 一、测试包的结构特性限制重复使用 试剂的一次性反应特性是核心限制。镁快速检测测试包的核心是内置的检测试剂,这些试剂多为干粉、液体或试纸条形式,与样品中的镁离子发生特异性化学反应后,会通过颜色变化呈现检测结果。这种化学反应通常是不可逆的,试剂与镁离子结合后会形成稳定的复合物,无法通过清洗或其他方式恢复活性。例如,基于显色反应的测试包,试剂与镁离子反应后颜色固定,即使清洗也无法回到初始状态,再次使用时无法准确反映新样品的镁含量。 结构设计未考虑重复使用需求。测试包的外壳、反应槽等部件多为简易塑料材质,密封性设计仅满足单次使用要求。首次使用后,样品残留可能附着在反应区域,清洗过程中不仅难以彻底去除残留物质,还可能导致试剂残留被冲刷,破坏下次检测的试剂浓度。部分测试包的试剂与载体(如试纸条、反应膜)紧密结合,无法分离更换,一旦试剂反应完毕,整个测试单元即失去功能,不具备重复使用的结构基础。 耗材成本低无需重复使用。镁快速检测测试包的生产设计以单次使用为前提,制造成本较低,批量采购价格亲民。从经济角度看,重复使用所需的清洗、消毒成本,可能超过直接使用新测试包的费用。而且重复使用过程中若出现结果错误,可能导致后续决策失误,造成更大损失,因此从性价比和可靠性出发,无需追求重复使用。 二、重复使用可能导致的问题 检测精度严重下降。即使尝试清洗测试包,残留的试剂或样品也会干扰下次检测。例如,第一次检测后残留的镁离子未被完全清除,会导致第二次检测时显色偏深,误判为高浓度;若残留试剂被稀释,则可能出现显色偏浅,低估实际镁含量。这种误差在定量或半定量检测中尤为明显,会使检测结果失去参考价值。

交叉污染风险增加。不同样品的成分复杂多样,首次检测后的样品残留可能含有其他离子或杂质,重复使用时会污染新样品的检测体系。例如,检测土壤样品后残留的重金属离子,可能与测试包试剂发生非特异性反应,导致下次检测水质样品时出现假阳性结果。在食品检测等场景中,交叉污染还可能带来安全风险,影响检测的可靠性。 物理损坏影响结构完整性。测试包的塑料外壳和密封部件强度有限,多次拆卸、清洗可能导致开裂、变形,破坏反应腔的密封性。检测时若出现样品渗漏,不仅会污染操作环境,还会因反应体系不完整导致显色异常。部分测试包的光学窗口(如比色卡区域)经多次擦拭后可能出现划痕,影响颜色比对的准确性。 三、正确使用与替代方案 严格遵循单次使用原则。使用镁快速检测测试包时,应按说明书要求单次使用后即作为医疗废弃物处理,不可尝试清洗或修复后再次使用。操作时需确保样品量、反应时间等参数准确,避免因操作失误导致测试失败而浪费测试包。对于批量检测需求,建议提前规划用量,避免因测试包不足而考虑重复使用。 提高单次使用效率的技巧。为减少浪费,可在检测前通过预实验确定样品大致浓度范围,选择合适量程的测试包,避免因量程不匹配导致检测失败。对于低浓度样品,可按说明书要求适当增加样品量或延长反应时间,提高检测灵敏度;对于高浓度样品,需提前稀释后再检测,确保显色结果在可识别范围内。这些措施能提高单次检测的成功率,减少不必要的消耗。 替代方案满足成本控制需求。若需频繁检测且希望降低成本,可考虑使用半定量检测试剂盒,其核心试剂可多次取用,配合专用比色卡使用,既能保证检测精度,又比一次性测试包更经济。对于长期检测需求,可采用小型便携式检测仪,配套使用可更换的检测芯片或试剂条,虽然初期投入较高,但长期使用成本更低,且检测精度更稳定。 特殊场景的应急处理。在紧急情况下,若确实无新测试包可用,且检测要求仅为定性判断(如是否存在镁离子),可尝试用纯水反复冲洗测试包反应区域,晾干后使用高浓度标准液验证其是否还能显色。若标准液检测结果正常,可谨慎用于定性筛查,但需在结果中注明“应急重复使用,仅供参考”,并尽快用新测试包复核结果。这种方法仅能作为极端情况下的权宜之计,不可作为常规操作。 四、结语 镁快速检测测试包的设计原理和结构特性决定了其不适合重复使用,盲目重复使用会导致检测结果不准确、交叉污染等问题,影响检测的可靠性。使用者应树立“单次使用、规范操作”的观念,通过合理规划用量、提高操作准确性等方式减少浪费,而非寄希望于重复使用。在成本控制需求较高的场景,可选择更适合多次使用的检测方案,在保证检测质量的前提下平衡成本与效率,确保镁离子检测结果的科学性和可靠性。

|